Revistas >

OJOXOJO >

vol. 01 >

Narrativa >

Sammy Sapin | Nommer les bêtes [Dar nombre a las bestias]

![Sammy Sapin - Nommer les bêtes [Dar nombre a las bestias] Sammy Sapin - Nommer les bêtes [Dar nombre a las bestias]](https://lmhermoza.net/wp-content/uploads/2024/12/Sammy-Sapin-Nommer-les-betes-Dar-nombre-a-las-bestias.jpg)

Dar nombre a las bestias

Él no les ponía nombre a todas, no: a sus preferidas únicamente. Las otras eran «mi grandota», «mi niña», «mi preciosa».

Yo no lo conocí directamente. Pero mi padre sí. Ellos se habían hablado varias veces; mi padre le había echado una mano con una máquina. Según su opinión, el tipo era un buen chaval, bastante simpático. Antes de venir a nuestra región había tenido una vida muy distinta en la ciudad, un trabajo en tecnología —diseñador de materias plásticas para ciertas piezas que sirven en la aeronáutica, la fabricación de misiles, ese tipo de cosas. Un cerebrito, según mi padre.

¿Por qué había venido por aquí, inicialmente? No recuerdo. Tal vez un embarazo perdido, un hijo muerto de pequeño, seguido de un divorcio: alguna cosa parecida lo había empujado a instalarse aquí.

En todo caso, estaba aquí desde hacía un buen tiempo. Se había aclimatado tanto como puede uno aclimatarse a una región como la nuestra y amaba a sus bestias como cualquiera de la comarca. No son las criaturas más astutas sobre la tierra, pero uno se encariña, como todos nosotros. Entonces, forzosamente: se puede comprender el choque terrible que fue para él cuando una de ellas comenzó fallar. El horror que ha debido de ser para él.

Pero todo el mundo, en la región, esta de acuerdo en este punto: al principio, hizo su mejor esfuerzo, considerando quien era él, —un extranjero— y de dónde venía —de la ciudad. No se desmoralizó. Su bestia afectada del juicio tenía necesidad de él y él no pasó de eso, se remangó las mangas. Pasaba horas con ella, en medio de la manada, haciéndole compañía bajo el riesgo de ser aplastado —si en verdad nunca las has visto antes, tal vez no te das cuenta, pero esas bestias pesan realmente lo suyo. No son solo bistec cortado en pequeños trozos en tu plato. No es solo doble de hígado a la parrilla espolvoreado con hierbas y dorado en dados con licor casero en tu plato. Son trozos sagrados, máquinas sorprendentes, difíciles de guiar —son lentas, macizas, miopes y jodidamente indóciles cuando eso les da.

Lo que supimos después es que iba hasta a hablarle. Intentaba ponerse en su lugar, de pescar lo que le sucedía al animal. Pero vamos, Suzie, él la alentaba —pues esta formaba parte de aquellas que él les había puesto nombre. Resiste, le decía. Estoy contigo. Te voy a acompañar en este marrón. Lo superarás y yo estaré aquí contigo, jamás me alejaré de ti.

Cuando a ella le daban las tembladeras y se venía abajo en medio de la manada, él alejaba a las otras que gruñían con nerviosismo y la estrechaba, a ella, la Suzie, con sus brazos. Era algo que nunca se había visto en la región y muchos comenzaron a decir, en ese momento, que se le estaba yendo la olla. Otros, entre ellos mi padre, declararon que había que esperar y ver. No se sabía. Quizá, sin duda, era inútil, esa esperar, pero había que ver. Porque era suya. Él bien podía hacer lo que le daba la gana con ella. De hecho, cuando la abrazaba de esa forma —arriesgándose a que le aplastara los huesos al darse la vuelta sobre el costado— bien parecía que ella se calmaba. Al menos por un tiempo.

La desgracia no duraba, no. Y las crisis se hacían cada vez más largas. Y Suzie comenzó a lanzar mugidos lúgubres y a querer ir del lado de los acantilados. Entonces, obligado a reconocer que pese a sus esfuerzos el estado de su bestia empeoraba, el extranjero pidió consejos entre los conocidos que tenía en la región, entre ellos mi padre, y todo el mundo, entre ellos mi padre, le dijo que la matara, su animal, lo que era tomado como sentido común en la zona, síntesis pura de la sabiduría del lugar.

Ya que no parecía muy convencido, se le previno también sobre los riesgos de transmisión. No se trata de un virus, respondía, es un problema de la cabeza, un ataque de depresión. Tététété, le dijo la gente de la comarca. Entre ellos mi padre. Es cierto que no se trata de un virus. Pero cuando tienes una bestia así, las otras miran y toman malas costumbres, la costumbre de la locura, por seguro. Y eso, ves, las contamina. Comienzan a imaginarse cosas, a hacerse preguntas que no convienen, y que me pregunto qué cojones hago aquí pastando y por qué, pues, paso el tiempo cargando este cuerpo día tras día, para qué sirve esto, para qué sirve aquello y por qué no voy a mirar fuera, del lado del vacío, del lado bajo de los acantilados.

Una bestia que jamás volvió. Al contrario. Todo fue de mal en peor: rodaba por tierra, se sacudía en convulsiones, babeaba. Sus mugidos ininterrumpidos resonaban, por fuerza, como una especie de melodía quejumbrosa, como una canción siniestra de bramidos plañideros —el tipo de llanto que uno preferiría no haber escuchado jamás en su vida.

Entonces pasó lo que debía pasar: otra bestia fue afectada.

Poco después, eran cinco más.

Los vecinos regresaron a ver al extranjero para decirle que en verdad él debía deshacerse inmediatamente de las bestias malas, de las bestias agitadas, si quería salvar las otras. Era ahora o nunca, le dijo mi padre. Después será demasiado tarde, insistió otro vecino.

Pero él continuó haciéndo como quiso. Se había comprometido con el camino de la escucha y de la comprensión, decía, y tenía la intención de mantener su decisión hasta el final.

Al final de la estación toda la manada estaba perdida. La mayoría de las bestias se habían lanzado por los acantilados y yacían abajo —abiertas sobre las rocas. Centenas de quilos de buena carne perdidas en el vacío, sí, un puñetero espectáculo. Aquellas que quedaban habían dejado de temblar y se transformaban manifiestamente en gigantescos sacos de huesos agresivos a los que uno no se podía acercar.

Fue un vecino el que terminó por hacerse cargo, por abatirlas. No mi padre. Otro vecino. El extranjero, él ya no era capaz de nada, apenas si podía aún levantarse por las mañanas. Tuvo que dejar la comarca, regresar a la ciudad, allá donde algunos hospitales te cuidan día y noche.

En cuanto a nosotros, la gente del lugar: no damos más nombres a nuestras bestias, en la región.

Ni tampoco éramos muchos los que lo hacíamos antes.

Pero ahora se acabó.

Texto inédito.

* Traducción: LM Hermoza.

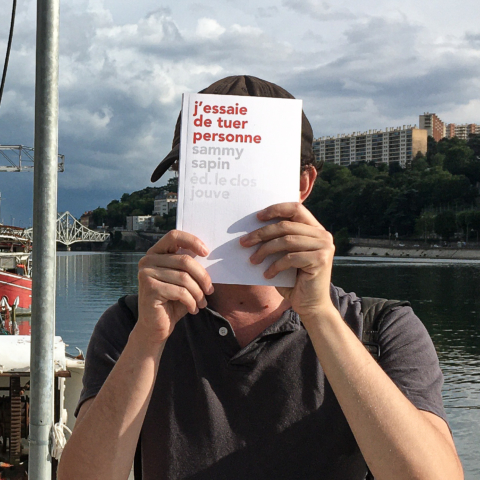

Sammy Sapin

[Francia] Fue funcionario categoría A, interino temporal, contractual y luego empleado privado con contrato indefinido. Discípulo ilegítimo no reconocido de Louis Scutenaire, Georges Perros y Shirley Jackson. Frío admirador de Gaétan Soucy, Ivar Ch’vavar y Angélica Gorodischer. Co-dirije, junto con Grégoire Damon, la revista Realpoetik. Ha publicado Guide de la poésie galactique (Gros Textes, 2018), C’est meilleur que n’importe quoi (Cactus Inébranlable Éditions, 2018), Faites comme si vous étiez morts (L’arbre Vengeur, 2019); J’essaie de tuer personne (Le Clos Jouve, 2020).